Violência não poupa nem crianças, que são vítimas de agressões físicas nas ruas dos bairros de periferia.

Série “Pelo Fim do Direito de Matar”, parte 5. Reportagem de Gabriele Oliveira

Das 20 comunidades que compõem o Maciço do Morro da Cruz, uma é o Morro do Horácio. Andar pelas ruas do Horácio é conhecer outra Florianópolis. Uma Floripa de becos, vielas, risos, gente negra e pobre. Aqui não prevalece o apreço pela cultura açoriana, ou por qualquer outra cultura branca e europeia. O morro cria sua própria cultura e as crias do morro se espalham pelo mundo.

Danilo Florêncio Novais dos Santos (38) é uma delas – mas nunca saiu da comunidade. Nas quase quatro décadas que se passaram, viveu no Horácio inúmeras histórias. Aos 15, se envolveu com o tráfico. Aos 18, teve sua primeira filha. Aos 25, seu encontro com Deus.

“A igreja veio pro morro e eu comecei a frequentar. Acho que foi Deus nessa parte, que me tirou da boca de fumo. De lá pra cá comecei a ver o Morro com outros olhos, queria ajudar de alguma forma, devolver alguma coisa pra comunidade”

Inspirado pela atuação da Associação Comunitária do Morro do Horácio, Danilo passou a se envolver nas questões da comunidade, e, ano após ano, tornou-se figura de liderança no local.

Nos treze anos em que atua na Associação, Danilo coleciona bons e maus encontros. Parte importante da liderança comunitária está na articulação com o poder público, cobrando melhorias em saúde, educação e segurança. Na busca sem fim por aliados, Danilo se senta à mesa de Daniel Paladino, promotor de Direitos Humanos e Cidadania do Ministério Público de Santa Catarina, na tarde de 9 de outubro de 2023.

De terno e gravata, Paladino escuta atentamente as falas de Danilo, que explica a rotina na comunidade. Acompanho Danilo neste encontro, que tem como objetivo iniciar um diálogo sobre a questão da violência policial nas comunidades do Maciço do Morro da Cruz.

No início, Paladino se mostra aberto ao tema. Comenta que é novo na pasta de direitos humanos, mas que vê de forma positiva a construção do diálogo com os representantes das comunidades – porém, com certas condições.

“E todo mundo desarmado, né? Porque eu vejo assim, às vezes, em algumas reuniões a pessoa vai lá e ela é ferrenha na defesa do seu ponto de vista, se torna até intransigente. Vamos daqui para construir, não é para ficar trazendo mágoas e rancores lá de trás, não é?”

Em 2019, Paladino recebeu o título honorífico de “Amigo da Polícia Militar”, em razão dos serviços prestados em benefício da população catarinense. Fazendo honra ao título, Paladino reforça que “a gente não pode generalizar, no sentido de dizer que na comunidade é todo mundo bandido. Mas não pode generalizar a polícia, tem laranja podre ali dentro, mas nem toda árvore ali é só de laranja podre, né? Então acho que tem que ter o contexto”.

Cinco meses após o encontro, Paladino não fez nenhum movimento para promover o diálogo que julga tão necessário – isso, infelizmente, não surpreende.

No Horácio, assim como em outras comunidades do Maciço, vive a maior parte da população negra e pobre da cidade – população que também contribui para o funcionamento de toda a capital, tanto no âmbito público quanto no setor privado.

“Nós somos a mão de obra para a engrenagem da cidade andar. Qualquer lugar tu vai encontrar trabalhador da comunidade, na recepção, na limpeza, no motoboy, no taxista. Então dizer que nós não somos importantes na sociedade? Praticamente nós ficamos aqui trancados, enclausurados, para não sermos vistos, né?”

Para Danilo, a ausência do poder público no Horácio é um problema que acompanha toda a sua trajetória. O Morro é cercado por diversas instituições do governo: são dois hospitais públicos, a casa do governador, a Polícia Federal, a OAB, o Ministério do Trabalho e a Justiça Federal. Porém, o Horácio segue invisível entre as fachadas de concreto, e, nas palavras de Danilo, “de costas para a cidade”.

“A única parte do Estado que nos chega, se não for o posto de saúde, é a polícia militar – que a gente vê todo dia”, reforça. “Se hoje eu sair e ficar ali na rua por mais de cinco minutos e passar uma viatura, eu vou pra parede. E isso aí eles acham que é normal. Porque todo mundo acha que preto, que mora em morro, é traficante, tá armado”.

Hora marcada

Foi em 5 de novembro de 2023.

Em uma roda estão um padre, duas vereadoras, uma mãe de santo, mobilizadores sociais e moradores das comunidades do Maciço. Sentadas em cadeiras de plástico, 25 pessoas falam sobre os bairros onde vivem. Juntas, partilham risos, histórias de amor e memórias de infância.

Partilham também lágrimas ao lembrar daqueles que já se foram. Questionam a truculência da PM com os moradores, os recorrentes casos de agressão e a impunidade que se mantém como regra.

Enquanto os moradores discutem formas de acabar com a violência policial, a alguns metros dali, um menino de 9 anos é agredido. Quando chega em casa, aos prantos, conta para mãe o que aconteceu. Estava voltando do campo de futebol quando passou por uma guarnição. Sem nenhum motivo, um dos policiais lhe desferiu um tapa no rosto.

A notícia chega com o peso e a rapidez de um tiro. O coletivo reunido na sede do Grupo Mittos, projeto social voltado para arte, cultura e dança afro, localizado no alto do Morro do Mocotó, fica abalado. A revolta da mãe se torna a revolta de todos. E as lágrimas da criança agredida relembram muitas outras já derramadas naquela comunidade.

A reunião acontecia num domingo, às 15h – horário incomum para a Polícia estar no Morro. Como o encontro foi divulgado nas redes sociais, a comunidade acredita que a agressão sofrida pela criança foi uma provocação. Não seria a primeira vez que a PM reagiria agressivamente às denúncias feitas pelos moradores.

Poucas semanas antes, em 20 de outubro, o Morro do Mocotó sofreu com uma série de disparos realizados pela PM, horas após uma denúncia de abuso de poder ter sido divulgada por um veículo da imprensa local. No dia 18, um casal de moradores foi agredido pela PM, após tentar retirar crianças de uma casa invadida pelos agentes.

“A gente só queria entrar pra tirar as crianças, que estavam assustadas, chorando. Um dos agentes disse que podíamos entrar, mas então chegou uma nova guarnição, nos empurrando contra a parede, nos agredindo”, relata o casal.

A cena, gravada por diversos moradores, repercutiu nas redes sociais. Uma versão distorcida do vídeo foi publicada pelo Jornal Razão, de Tijucas, sob o título “PMs são hostilizados por moradores que tentavam impedir operação em comunidade em Florianópolis”. O vídeo, reproduzido milhares de vezes, recebeu centenas de comentários atacando o casal e parabenizando os policiais por “mostrar quem é que manda”. Quase ninguém questionou a ação violenta da guarnição, que disparou spray de pimenta a poucos centímetros do rosto do casal.

Mãos pro alto

André (nome fictício) tinha poucos meses de idade quando foi envolvido em uma abordagem policial pela primeira vez . Seu pai voltava para casa, e, ao se deparar com a PM, foi parado. Com o filho pequeno no braço direito, e a mão esquerda para cima, acatar a ordem de “mãos na parede” só foi possível quando ele encontrou uma cerca de arame farpado para se apoiar.

Apesar de não lembrar deste momento, aquela seria apenas a primeira de muitas outras abordagens que André vivenciaria em Florianópolis. Aos 18 anos, o ato já se tornou comum no cotidiano do jovem que nasceu e cresceu no Morro do Mocotó, comunidade que integra o Maciço do Morro da Cruz.

Na volta da escola ou do campo de futebol, indo pra casa de amigos ou passando pra visitar a mãe, os encontros com a PM são rotineiros. O procedimento é sempre o mesmo: levantar as mãos, abaixar a cabeça e tentar sair da situação sem ser agredido. Nem sempre a tática funciona.

Era dezembro de 2021.

André saiu da escola e voltava para casa, cortando caminho pelos becos do Mocotó. No sentido contrário, um grupo de policiais do 4° batalhão da PM descia a comunidade, levando consigo um homem algemado.

Quando o olhar de André, então com 15 anos, cruzou com o jovem levado pela PM, ele instintivamente abaixou a cabeça. Dois passos à frente, quando passou pelos policiais, foi agredido. “Ele se virou, me deu um tapa na cara. Me jogou no chão e apontou o fuzil pra mim”.

O socorro chegou da comunidade e familiares que moravam próximos ao local. O tapa veio sem motivo – assim como outras agressões, em diversos outros momentos. Silvana (nome fictício), mãe de André, relata que as abordagens violentas da PM são cotidianas na comunidade.

“Quando a polícia chega no morro, todo mundo sai correndo. Ninguém fica na rua, a gente tem medo. A gente é oprimido dentro da nossa própria comunidade. Eu não tenho segurança de deixar meu filho ir jogar futebol e chegar em casa de noite, porque eu tenho medo da polícia machucar ele.”

A família, que cresceu e vive no Mocotó há décadas, relata que já cogitou deixar o local devido à truculência das abordagens policiais, que atinge o cotidiano de moradores de todas as idades.

“É horrível tu chegar e ver uma criança de 5 anos levantando a camisa para a polícia, e isso ser automático pra ela. Por que tem que levantar a camisa? Por que toda vez que ver a polícia tem que parar e levar uma geral?”

Para a comunidade, a motivação para estas constantes abordagens é o preconceito que os policiais carregam, pois acreditam que todos os moradores são bandidos, ou cúmplices dos que atuam no comércio ilegal de drogas na região. Silvana e André já perderam as contas de quantas vezes ouviram da polícia que são “mulher de bandido” e “filho de traficante”, mesmo sem terem nenhum envolvimento com o crime.

A violência policial aumenta ainda mais quando a postura dos agentes é questionada pela comunidade. A resposta é sempre a mesma: ‘vocês não gostam que a gente venha no morro porque vocês defendem bandido’.

Silvana retruca: “Não, eu quero que vocês façam o trabalho de vocês. Mas não que vocês venham para matar alguém. Ninguém quer ver sangue, ninguém quer ver ninguém arrastado.”

André, que um dia já sonhou ser policial, hoje evita sair de casa para não cruzar com eles. Quando escurece, não pisa na rua, pois tem medo de não conseguir voltar. “Eles não sobem mais com algema na mão, eles só sobem com fuzil. Eles não sabem mais prender, eles só sabem matar”.

Medo ancestral

Quando volta pra casa, Michel da Silva Costa (31) precisa subir uma escadaria. Localizada no topo da rua 13 de maio, este é o principal caminho de entrada e saída para a comunidade do Morro do Mocotó. Michel porta seus documentos, a chave de casa e um medo – ancestral, patológico, crônico. Um medo compartilhado por pessoas negras, em especial, homens negros.

Esse medo, com o tempo, vira instinto: ensina a deixar as mãos visíveis quando acessa lojas ou supermercados e a nunca mexer na bolsa ou mochila dentro desses locais, a se afastar de qualquer conflito que possa gerar uma briga, a sempre estar com os documentos e, se possível, notas fiscais de itens pessoais.

Homem negro nascido e criado na periferia, Michel convive com essa sensação há 30 anos. Com a Operação Mãos Dadas da PM, e a consequente instalação de uma base da polícia no topo do Morro do Mocotó, em 2018, o estado de alerta se tornou ainda mais constante.

Para acalmar a mente, Michel criou uma nova estratégia. Sozinho no escuro, cantarola e assobia morro acima. “Subo fazendo barulho, assobiando algo feliz, para parecer descontraído, de boa. Eu tinha medo da PM estar escondida no morro e atirar em mim, sem nem ver quem era”.

A tensão com a polícia militar, infelizmente, não ficou no âmbito do medo. A violência chegou no momento em que menos esperava – ele estava uniformizado, na porta da Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó (ACAM), onde trabalhava como educador social.

Foi em 22 de maio de 2020.

Um grupo de policiais civis descia o morro, quando, ao passar por Michel, o surpreendeu com a ordem inesperada e injustificada: levantar a camisa. Sem entender o motivo da abordagem, Michel questionou porque deveria fazer aquilo, se estava uniformizado e em seu local de trabalho.

Após a insistência de um dos policiais, ele se calou, levantou a camisa e girou o corpo, para que o homem pudesse comprovar que ele não portava nenhum tipo de arma ou droga enquanto trabalhava com crianças de 6 anos.

A obediência não foi suficiente. Michel foi puxado para fora da ACAM, jogado contra o muro e agredido verbalmente. Tudo isso, enquanto os policiais checavam se Michel possuía alguma passagem por delitos anteriores.

Mesmo após verificarem que ele não portava nenhum item ilegal, nem se envolvera em nenhum tipo de atividade ilícita em toda sua vida, a abordagem não foi encerrada. Segundos após dizer em alto e bom som seu nome completo, Michel passou a ser chamado de “neguinho” pelos policiais.

“Eu falei ‘pô cara, acabei de falar meu nome pra ti, e tu está me chamando neguinho por quê pô?’”, relembra. Ao ser questionado, o policial reagiu dando um tapa no rosto de Michel.

“Ele foi lá e desferiu o primeiro tapa. Aquilo ali já me desmoralizou. Aí na hora eu afrontei, né? Porque ninguém vai tomar um tapa na cara de bobeira. Eu tentei sair, já vieram os polícias armados para cima, e ele falou ‘pô, tu é folgado, tu sabe que a gente pode te prender?’ Aí quando ele falou isso, eu cheguei e fiz assim pra ele [mostrando os pulsos]: é só prender pô, é só levar”.

O protesto foi respondido com um segundo tapa, que veio com ainda mais força, acompanhado de um novo “pô, neguinho, tu é muito folgado”. A confusão só se acalmou com a intervenção da comunidade e de outros funcionários da ACAM – eles confirmaram que Michel trabalhava ali, e não possuía nenhum vínculo com o tráfico.

Em casa, tentando digerir o que ocorreu, Michel se viu angustiado, e encontrou nas redes sociais um espaço para compartilhar sua revolta . “Eu sou preto, mas não é porque eu sou preto que eu vou militar por qualquer situação. Mas aí eu comecei a compreender, olhando pra mim no espelho. Eu não conseguia aguentar, eu fiquei “caraca, mano, a parada aconteceu”. A parada acontece diariamente. Aí eu peguei o celular e comecei a gravar”.

O desabafo de Michel repercutiu nas redes e fomentou um forte debate sobre a atuação da polícia nas comunidades, que enfrentavam uma escalada da violência policial ao mesmo tempo em que buscavam sobreviver à pandemia de covid-19.

Fora do virtual, a vida de Michel continuou, e foi longa a jornada para se recuperar do trauma. O caminho de casa até a ACAM, de cerca de um quilômetro, antes feito tranquilamente, se tornou um momento de pânico. A cada passo dado, sentia mais medo de ser novamente agredido pela PM. Cada noite de sono se tornou um desafio, levando Michel à exaustão.

“Toda hora vinha na cabeça, “cara, mas por quê? Que que eu fiz?”. Eu meio que começava a me culpar. Mas por que comigo? Só porque eu moro no morro? Só porque eu sou preto? Ficava tentando achar um motivo, uma razão, sabe?”.

Foram cerca de três meses vivendo nesse estado de ansiedade, até optar por deixar o seu trabalho na ONG. Quando foi abordado e agredido, Michel auxiliava na distribuição de cestas básicas destinadas às famílias mais empobrecidas da comunidade.

Da polícia civil, Michel recebeu um pedido de desculpas e um aperto de mão, duas semanas depois da agressão. Quatro anos depois, ele ainda tem medo de cruzar com policiais, e, desta vez, não conseguir chegar em casa.

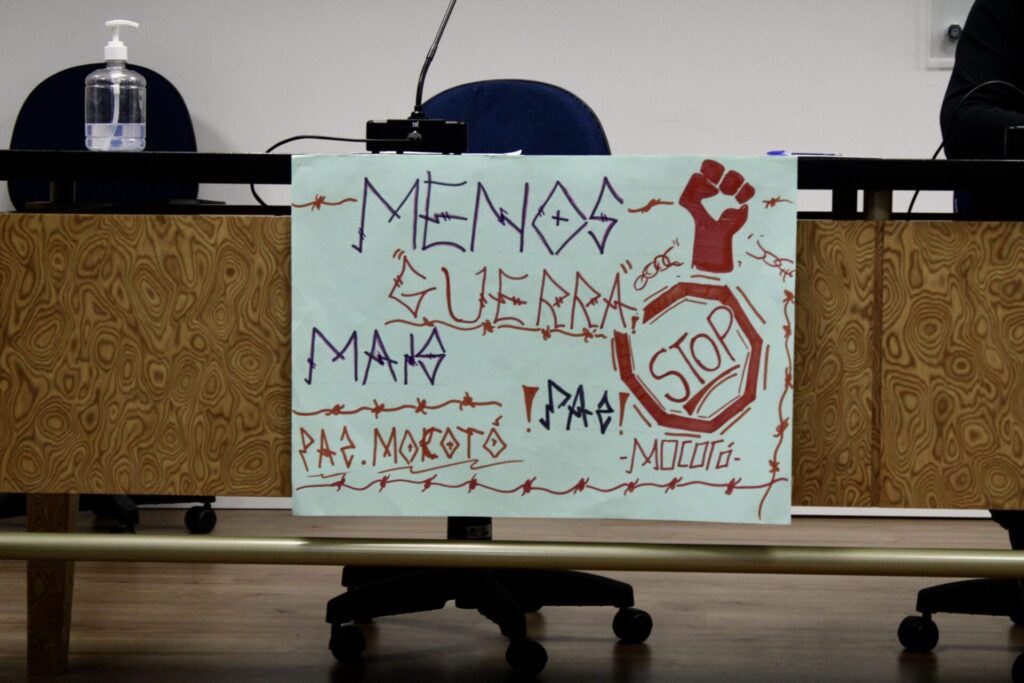

Em junho de 2022, moradores do Morro do Mocotó lotaram a Câmara de Vereadores da capital para uma audiência pública que buscava denunciar o histórico de violência enfrentado pela comunidade.

Na ocasião, além dos casos de execução, episódios de agressão como o de Michel e André também foram denunciados. Enquanto a comunidade clamava por mudanças, os agentes responsáveis por elas não ouviam – as Secretarias de Segurança Pública municipal e estadual, as Corregedorias das Polícias Militar e Civil não estiveram presentes. Também não houve representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Em 2023, representantes do Mocotó se reuniram com o Secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Paulo Cezar Ramos de Oliveira, para discutir a violência policial. Na reunião, articulada pelo desembargador substituto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina João Marcos Buch, o secretário se comprometeu a abordar a questão durante sua gestão – que foi encerrada dois meses depois, quando Paulo foi substituído por Carlos Henrique de Lima. O sargento Lima atuou por 18 anos na Polícia Militar de SC.

Com a nova nomeação do governador Jorginho Mello, não houve nenhuma ação concreta sobre o tema, nem encaminhamentos após nova audiência pública realizada em novembro de 2023, na Assembleia Legislativa.